高尿酸血症・痛風患者の年代・男女別分布と抗痛風薬の使用動向

日本痛風・尿酸核酸学会が2025年2月に開催した第58回同学会総会のガイドラインセッションで、翌年改訂予定の「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(GL第4版)」のクリニカルクエスチョン(CQ)案が発表された。

GL第4版のCQ案では重要臨床課題として、

- 薬剤選択

- 合併症予防

- 治療中断

- 患者背景

- 厳格管理

などが挙げられた。特に合併症予防については、相次いで研究論文が発表されており、今後、科学的根拠(エビデンス)として慎重に検討した上でCQとして示される予定だ。

高尿酸血症とは、体内の尿酸が過剰に蓄積した状態を指し、自覚症状がないため放置されがちである。尿酸値が7mg/dl以上で高尿酸血症と診断され、9mg/dl以上または8mg/dl以上で合併症を伴う場合には治療が推奨される。尿酸が結晶化すると関節や腎臓に蓄積し、痛風発作や腎障害、尿路結石などを引き起こす。

痛風は、高尿酸血症によって関節内に蓄積した尿酸結晶が原因で発生する激しい痛みを伴う発作性の関節炎で、特に足の親指の付け根に多くみられる。主に30〜50代の男性に発症し、痛みは数日で治まるものの、高尿酸血症を治療しない限り発作を繰り返す。さらに、高尿酸血症の患者は高い確率でメタボリックシンドロームを合併するとされており、動脈硬化のリスクも高まるため、適切な尿酸コントロールが重要となる。

そこでMDVのデータを使用して、高尿酸血症、痛風の男女年代別患者数と抗痛風用薬のトレンドを調査した。

データ対象期間:全期間(2008年4月~2024年12月)

基礎条件該当施設数:557

データ対象期間:全期間(2008年4月~2024年12月)

基礎条件該当施設数:557

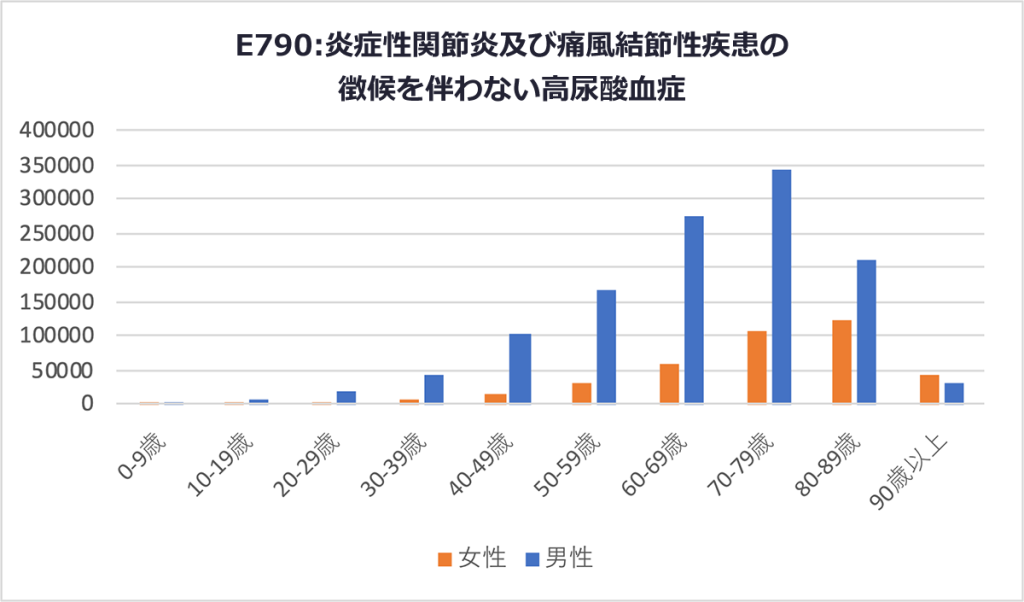

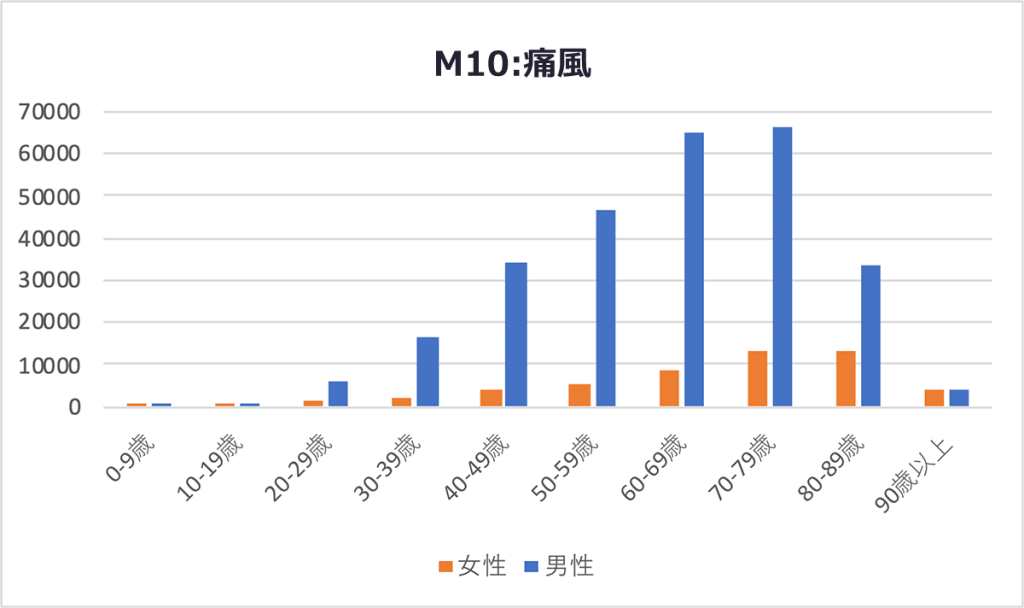

高尿酸血症の患者数は40歳以降で急増し、70〜79歳で最も多くなった後、やや減少する傾向が確認できた。一方、痛風の患者数も40歳以降で増加するが、60〜79歳で最も多くなり、その後80歳以降で急激に減少していた。このように、どちらの疾患も加齢とともに増加するが、高尿酸血症と痛風では患者数が最も多い年代に若干の違いがあることが分かった。

男女別では、いずれの疾患も男性の割合が非常に高く、特に痛風は男性に顕著に多い傾向があった。女性も年齢とともに患者数が増加するものの、男性ほどの急激な増加は見られなかった。

最後に抗痛風用薬の件数を分析し、抗痛風用薬の傾向について調査した。

データ対象期間:2020年1月~2024年12月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:342

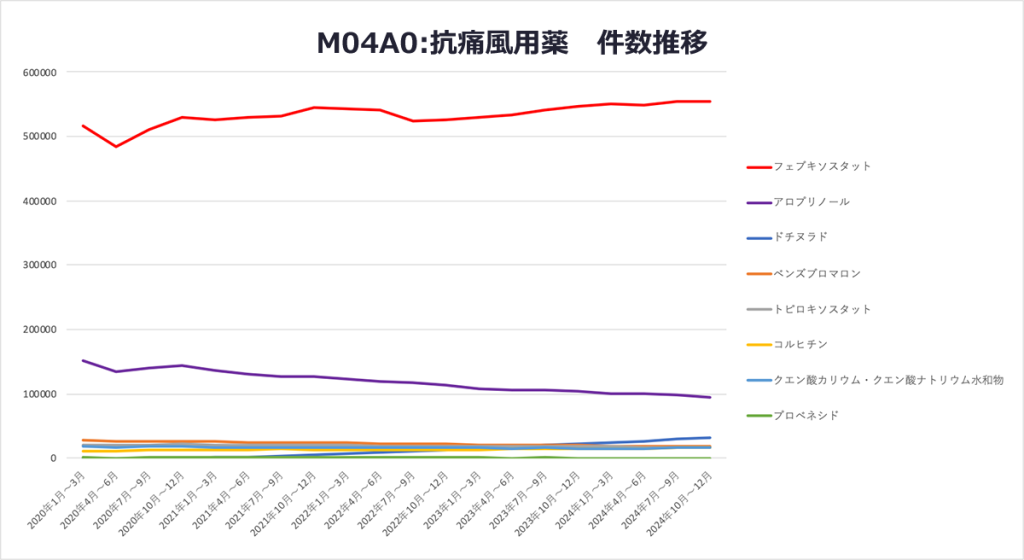

「フェブキソスタット」の使用が圧倒的に多く、「アロプリノール」は2番目に多いものの、使用量は減少傾向にあることがわかった。

「アロプリノール」は腎機能が低下した患者には処方が制限される、または減量が必要とされるため、その使用量は減少している可能性がある。一方で、腎機能の影響を受けにくい「フェブキソスタット」は引き続き使用量のトップを維持している。

データ対象期間:2020年1月~2024年12月

指定年月のデータが全て揃っている病院のみ

基礎条件該当施設数:342

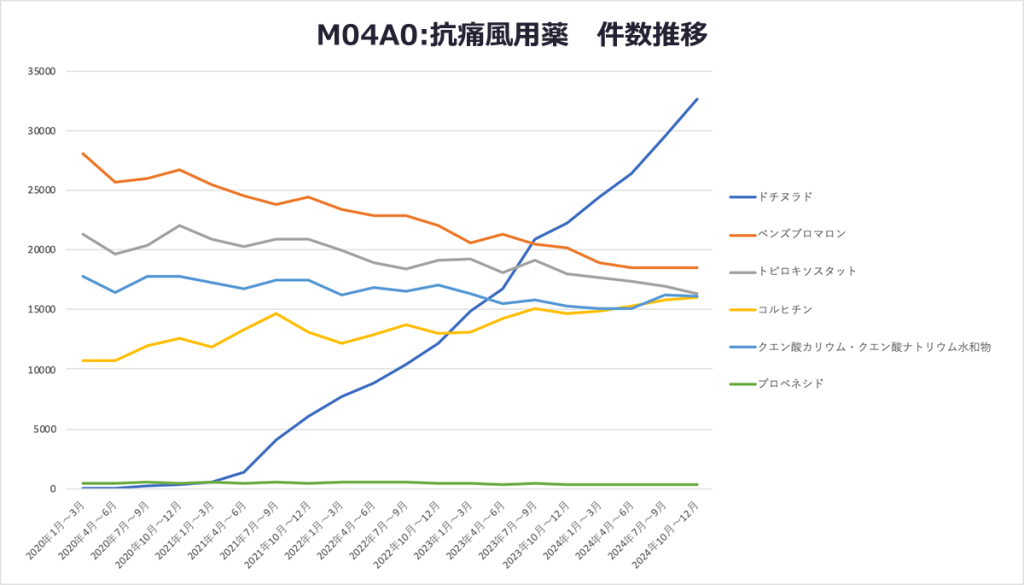

さらに、上位2製剤を除くと2020年承認された「ドチヌラド」が2021年以降、使用患者数が増加している傾向が確認できた

※本記事は2025年4月4日付で公開されたものです。

ご要望に応じた診療データ調査分析

データベースについてや分析のご依頼など

© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.